要明白多少道理,才能过好一生——Gemini DeepResearch 2025 Week 10 回顾

Contents

跟 Get 笔记唠叨了五分钟,它帮我整理出了以下文本。

到底需要懂得多少道理,才能过好这一生呢?我们生活在这个世界上,真正能掌握和学习的知识其实少之又少。大部分时间,我们都被各种任务驱使着,忙碌于那些不想做却又不得不做的事情,甚至不知道这种状态何时才能结束。

然而,为了维持身心健康,我们至少需要了解一些生理学、营养学、运动医学和医学的基本常识。此外,发展心理学、认知心理学、情绪心理学和研发心理学的内容也不可或缺。我们还需要理解人体的基本功能,比如呼吸系统和血液循环系统。而这,仅仅是个开始。

为了生存,我们得掌握某个学科中的技能,获得一技之长,以换取一日三餐。除此之外,至少了解一门其他语言,理解人类的认知偏见,以及概率论和数理统计,这些都能帮助我们做出更好的决策。

我们还需要大致了解政治和经济局势,跟上技术发展的步伐,具备人文素养和信息素养,现在还得加上人工智能素养。每个人都需要了解一些经济学、政治学、组织行为学、管理学和市场营销的内容。知道一些历史和自然科学常识,才能避免做出把醋和小苏打混在一起当作厕所清洁剂这样的傻事。

当然,这一切的基础是哲学,它关乎我们如何才能度过有意义的一生。而在这一切的顶端,是分析问题和与人沟通的能力。这些东西当中,有些能够在学校当中学到,有些则不能。而即便是在学校当中能够学到的部分,恐怕也未必符合我们的需求。孔子的四十不惑是他自己的境界,价值观通融统合,自身逻辑融洽。

但在我们这个疯狂变化的时代,想做到不惑可能会更加困难。那么,我们该怎么办呢?读万卷书,行万里路,这是唯一的方式。我们学到的东西只有和行为统一起来,才算是真正的知道。只有身体力行的,才是自己真正相信的。几日不读书,便觉面目可憎;几日不写东西,便觉得大脑空白。如果要获得一个有意义的人生,是需要主动努力的。

Google 的 Gemini 2.0 现在推出 DeepResearch 功能了,而且免费。请 Gemini 帮我整理一下,提示词如下:

以下是一段录音记录转成的文本。请考虑其内容,提出相同、相似、相反的观点,和我讨论,把它修改为一篇博客文章。

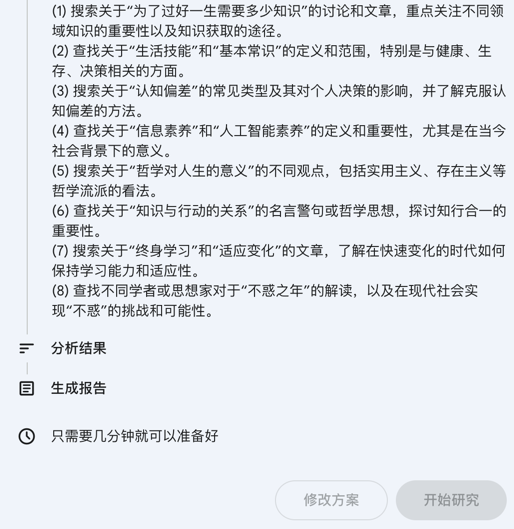

Gemini 几秒钟就列出了方案:

不到两分钟,Gemini 就找了一百个网页,生成了一篇文章,标记出了引用。

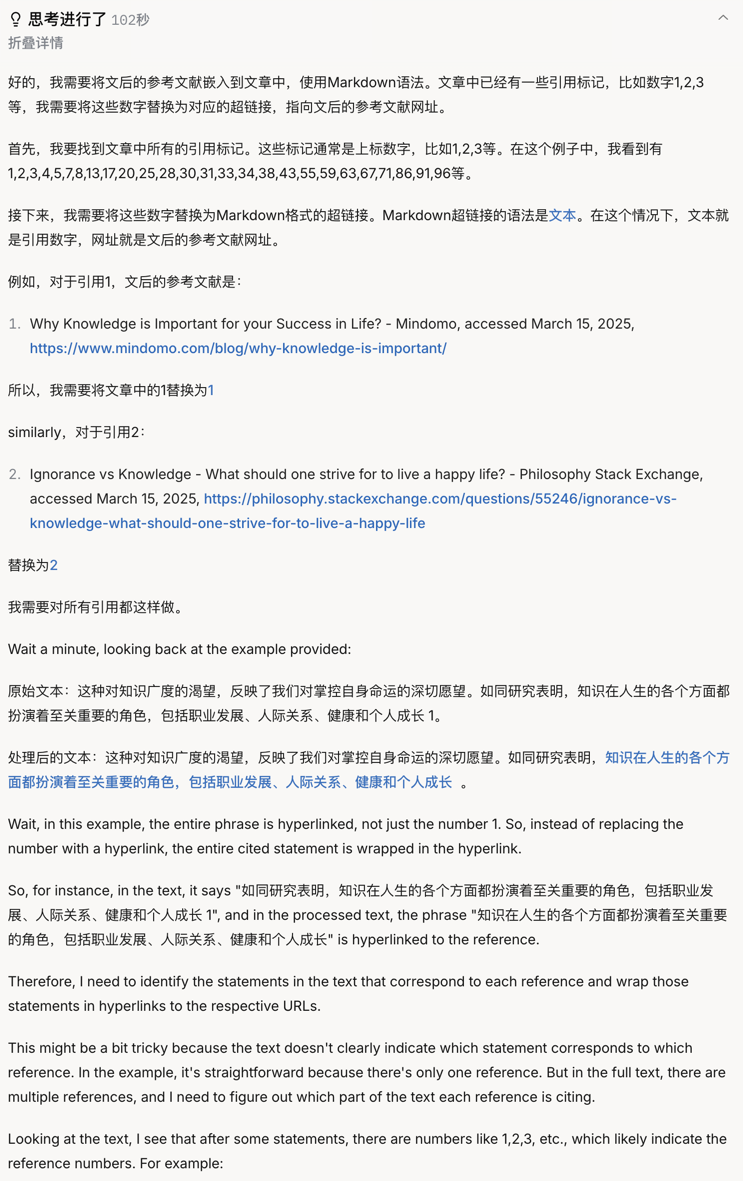

让 Grok 3 用 Markdown 语法处理了一下链接。Grok 3 想了 102 秒:

成果就是下文。

知识的边界:在信息洪流中探寻人生的真谛

“到底需要懂得多少道理,才能过好这一生呢?” 这段录音的开篇便抛出了一个引人深思的问题,它如同现代人普遍面临的一种焦虑的具象化体现。身处信息爆炸的时代,我们仿佛被无形的知识枷锁所束缚,总觉得需要掌握浩如烟海的学问才能在复杂的世界中游刃有余。录音者敏锐地捕捉到了这种时代情绪,并进一步描绘了我们常常被琐事裹挟,疲于奔命的状态,似乎在追求生存的过程中,个人的成长和对生活意义的探索被不断挤压。

录音中罗列了维持身心健康所需的生理学、营养学、运动医学和医学常识,以及发展心理学、认知心理学、情绪心理学和研发心理学等看似不可或缺的知识体系。为了在社会中立足,掌握一技之长以换取生计被认为是基本要求,而了解外语、认知偏见、概率论和数理统计则被视为提升决策能力的关键。政治经济局势、科技发展、人文素养、信息素养,乃至新兴的人工智能素养,都被认为是现代人需要涉猎的领域。甚至为了避免生活中的“傻事”,历史和自然科学常识也显得必不可少。而这一切的基石,录音者认为,是关乎人生意义的哲学,其顶端则是分析问题和沟通的能力。

这种对知识广度的渴望,反映了我们对掌控自身命运的深切愿望。如同研究表明,知识在人生的各个方面都扮演着至关重要的角色,包括职业发展、人际关系、健康和个人成长。知识能够增强理解力和概念清晰度,帮助我们将新信息与已知信息联系起来,从而更深入地理解新旧概念,并增强认知功能和工作记忆。语言作为理解、存储和分享知识的工具,其丰富程度直接影响着我们的沟通能力。通过获取知识来扩展词汇量,能够更准确地表达思想,更容易理解复杂问题,从而在个人和职业环境中实现更好的倾听和沟通。更重要的是,知识为批判性思维和解决问题的能力奠定了基础,使我们能够有效地解决问题,正确判断形势,并避免思维陷阱,最终有助于做出明智的决策,自信地应对复杂问题。

然而,录音者也表达了对这种“知识焦虑”的困惑与反思。面对如此庞杂的知识体系,我们不禁要问,究竟需要掌握多少才能真正过好一生?我们所能真正掌握和学习的知识,相对于宇宙的浩瀚而言,确实显得微不足道。正如录音者所言,“真正能掌握和学习的知识其实少之又少。” 这种观点与我们身处信息时代的感受不谋而合。无处不在的信息洪流,以及快速迭代的知识体系,使得我们常常感到知识的匮乏和学习的紧迫。同时,录音者也提到了我们生活中常常被各种任务所驱动,忙碌于那些并非内心所愿却又不得不做的事情,这种状态无疑进一步挤压了我们主动学习和探索的时间与精力。

录音中提及的知识领域广泛而深入,涵盖了从基础的生理健康到复杂的社会科学,再到前沿的技术发展。这种对多领域知识的需求,反映了现代社会对个体能力要求的多元化。正如研究指出,知识对于在职业、人际关系、个人成长和财务稳定等各个方面取得成功至关重要。然而,仅仅罗列知识的重要性,并不能完全解答录音者心中的疑问。关键在于,我们是否真的需要对所有这些领域都达到精通的程度?或者说,是否存在一种更有效、更符合实际需求的方式来获取和运用知识,从而实现人生的幸福与价值?

或许,我们并不需要成为所有领域的专家,而是应该关注知识的质量和相关性。有观点认为,对于幸福而言,知识的准确性比数量更为重要。与其追求知识的广度,不如确保我们所掌握的知识是可靠的、经过验证的,并且能够真正帮助我们解决生活中的实际问题。这就像谚语所说,“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,与其徒劳地羡慕他人拥有的知识,不如踏实地学习那些能够提升我们生存技能和生活质量的知识。

宇宙精神网站提出了人生的三种重要知识类型:当下自我与环境互动的觉察(微观地图)、与他人交流中的生活和工作技能(交换地图)、以及宇宙进化方向和自身本质的理解(宏观地图)。这三种知识类型涵盖了从即时适应到长远发展的不同层面,为我们理解所需的知识结构提供了一个有益的框架。其中,“交换地图”强调了实际的生活和工作技能,这与录音者提到的“一技之长”以及维持生计所需的知识不谋而合。而“宏观地图”则指向了对宇宙真理和自身本质的理解,这与录音者提及的哲学思考以及“有意义的一生”息息相关。

录音者对于“四十不惑”的思考,也触及了现代社会普遍存在的困惑。孔子所言“四十而不惑”,指的是人到四十岁,经历世事,应该对许多道理都已明白,不再轻易感到迷惑。然而,在当今这个快速变化的时代,想要达到这种“不惑”的境界似乎变得更加困难。信息的爆炸、价值观的多元、以及社会结构的快速变迁,都使得我们更容易陷入迷茫和不确定之中。正如研究表明,现代人面临着职业发展、人际关系和心理韧性等多重挑战。在这样一个充满不确定性的世界里,“不惑”或许不再意味着拥有所有问题的答案,而是拥有应对变化、保持清晰思考的能力。

面对知识的海洋和时代的挑战,或许我们应该将目光从对所有知识的全面掌握,转向对关键生活技能的培养。生活技能被定义为一系列心理社会能力和人际交往技能,可以帮助人们做出明智的决定,解决问题,进行批判性和创造性思考,进行有效沟通,建立健康的人际关系,理解他人,并以健康的方式应对和管理生活。这些技能涵盖了情绪调节、人际交往、决策制定、问题解决等多个方面,它们往往比单纯的理论知识更能直接地影响我们的生活质量。例如,了解心理学可以帮助我们更好地进行情绪管理和建立健康的人际关系。掌握基本的健康知识,如营养、运动等,能够直接提升我们的身心健康。而具备一定的生存技能,如急救、自救等,则能在关键时刻保障我们的安全。

录音者最后强调了“读万卷书,行万里路”的重要性,并指出“我们学到的东西只有和行为统一起来,才算是真正的知道。只有身体力行的,才是自己真正相信的。” 这深刻地揭示了知识与行动之间的辩证关系。正如中国古代哲学“知行合一”所强调的那样,真正的知识并非仅仅停留在理论层面,而是需要通过实践才能得以验证和深化。王阳明认为,知识是行动的开始,行动是知识的完成,两者相互依存,不可分割。仅仅知道某个道理,而不付诸实践,就不能算是真正的理解。只有将所学的知识运用到实际生活中,通过亲身体验和反思,才能将其转化为我们内在的智慧和能力。正如爱迪生所言,“我们不从经验中学习,而是通过反思我们的经验来学习”。因此,“行万里路”不仅仅是地理上的探索,更是将书本上的知识与现实生活相结合,在实践中学习,在学习中行动的过程。

录音者提到哲学是这一切的基础,因为它关乎我们如何才能度过有意义的一生。哲学,从字面上理解就是“爱智慧”。它是一种旨在理解关于自身、所处世界以及彼此关系的基本真理的活动。哲学探讨存在的本质、理性、知识、价值、心灵和语言等根本问题。它为我们提供了一个思考人生意义、价值观和生活方式的框架。例如,实用主义强调思想和信念的实际效果,认为有用的、可行的才是真理。存在主义则强调个人的自由和责任,认为人需要在看似荒谬的世界中创造自己的意义。

| 哲学流派 | 核心观点 | 人生意义的来源 | 强调方面 |

|---|---|---|---|

| 实用主义 | 注重实际后果,有效即真 | 知识的实用性和对生活的改善 | 行动、经验、验证 |

| 存在主义 | 强调个人自由、责任和荒诞性 | 个人通过选择和行动在无意义的宇宙中创造意义 | 存在先于本质、真实性、直面荒诞 |

在这个信息爆炸的时代,录音者也提到了信息素养和人工智能素养的重要性。信息素养是指在需要信息时能够识别信息需求,并具备有效查找、评估和使用所需信息的能力。在信息过载和虚假信息泛滥的今天,信息素养成为我们辨别真伪、做出明智决策的关键。人工智能素养则是指理解、评估和使用人工智能系统和工具的能力。随着人工智能技术的日益普及,了解其基本原理、应用以及潜在的伦理问题,对于我们适应未来的生活和工作至关重要。此外,认识并克服我们思维中固有的认知偏差,对于有效地评估信息和做出理性决策也至关重要。

总而言之,过好这一生所需的知识并非是一个可以量化的数字,而是一个持续探索和学习的过程。我们不必追求成为所有领域的专家,但需要关注那些与我们生活息息相关、能够提升我们生活质量的关键知识和技能。在面对信息洪流和快速变化的时代时,保持批判性思维,培养适应能力,将知识付诸实践,并以哲学思考为指引,或许才是通往“不惑”和“有意义的人生”的更可行路径。与其被知识的边界所困扰,不如拥抱终身学习的态度,不断提升自己的认知能力和实践智慧,在人生的道路上不断成长和前行。

这只是一个极粗糙的测试,但是我们应该已经能看出它会改变什么。

本文由我提供想法,由 Gemini DeepResearch 完成,由 Grok 3 做了一些格式处理。

本周的成果

- 基本上完成了工作

- 有不错的运动

- 休息得挺好

本周的改变

- 好像胖了

做得还不错

- 运动量还行

- 睡眠不错

- 情绪状态挺好

做得不太好

- 正念练习太少

- 看书太少

- 效率有些低

下周的目标

- 调整日程,增加正念练习

- 增加拉伸运动

- 尝试增加运动量

人生玩家

人生玩家