低精力人群就别考虑时间管理了 2025 Week 33 回顾

Contents

低精力人群就别考虑时间管理了

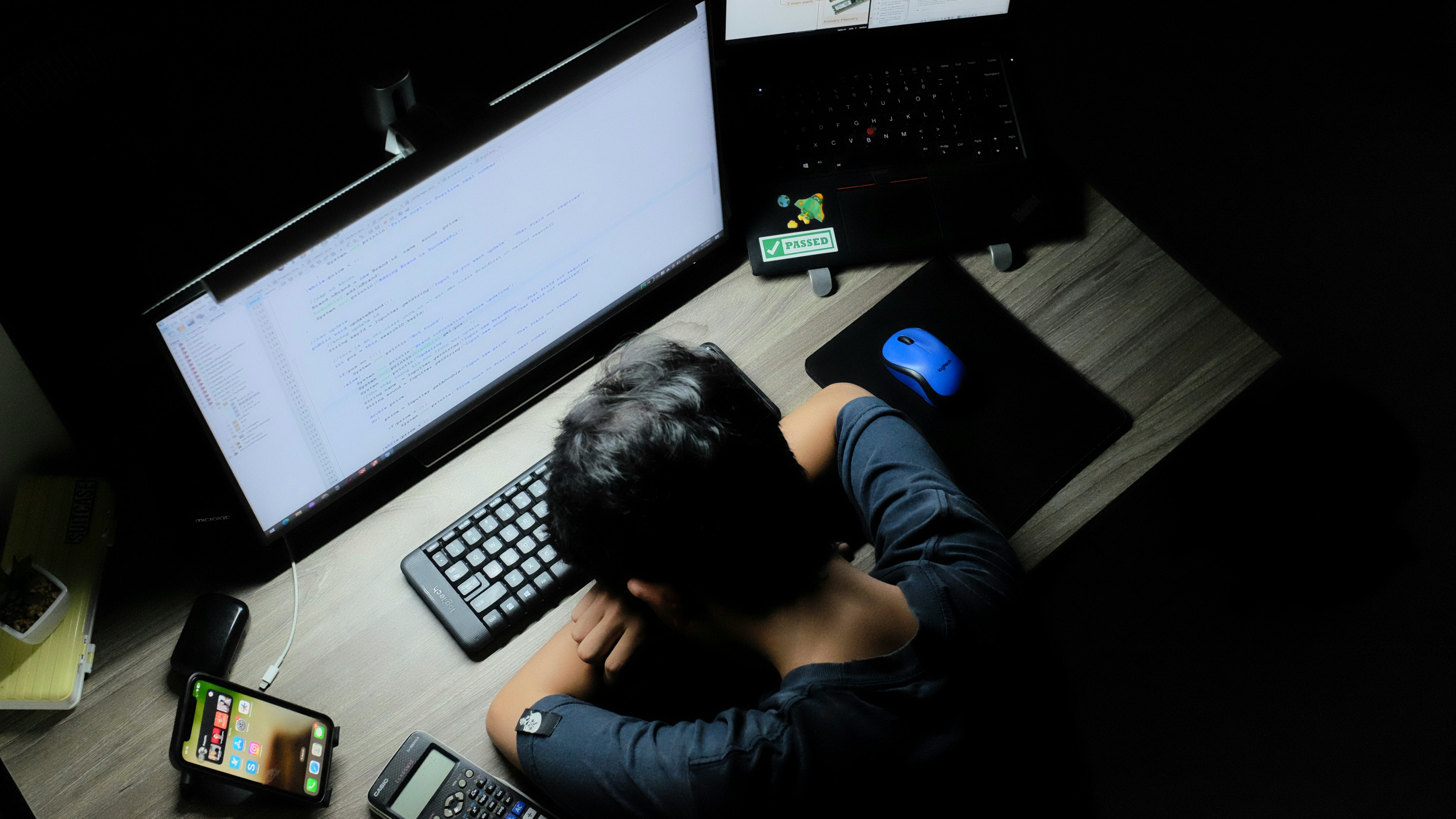

现代生产力文化有一个基本假设:人类是可以被优化的机器。我们制定精密的日程表,将一天切割成规整的时间块,仿佛大脑是一台可以按需启动的计算机。然而,神经科学告诉我们一个完全不同的故事——我们是生物体,而非机器,受制于昼夜节律、血糖波动和神经化学物质的起伏。

这种认知上的错位造成了广泛的挫败感。人们精心制定计划,却发现自己在下午三点盯着屏幕发呆;他们设计完美的周程表,却在周三全盘崩溃。问题在于我们试图用管理时间的方式来管理一个本质上以精力为驱动的系统。

真正的生产力革命需要理解并善用人类精力的生物学规律。这意味着从“强迫自己”转向“理解自己”,从对抗生物节律转向与其协调。

决策的重量

心理学家罗伊·鲍迈斯特的研究揭示了时间管理失效的核心机制:自我控制是一种有限的资源,如同肌肉一样会疲劳。每一次我们做出选择,每一次我们抵制诱惑,每一次我们强迫自己完成不感兴趣的任务,都在消耗这个有限的资源池。

这种消耗被称为“自我损耗”。在经历了一系列决策后,大脑负责执行控制的前额叶皮层开始疲劳,我们的判断力下降,更容易屈服于冲动。这就是为什么即使是最自律的人,在一天结束时也会做出糟糕的选择——选择垃圾食品而非健康晚餐,或者用刷短视频替代阅读。

传统时间管理加剧了这个问题。每一次任务切换,每一次优先级判断,每一次对计划偏离的纠正,都是对认知资源的进一步消耗。僵化的日程安排系统性地加速了我们精神能量的枯竭。

身体的内在时钟

人类的认知能力遵循着可预测的生物节律。我们的大脑由位于下丘脑的视交叉上核调控,这个“主时钟”协调着全身的生理和心理过程。它创造了一种约 24 小时的昼夜节律,决定了我们何时最敏锐,何时最迟钝。这个问题我之前写过。

对大多数人而言,认知表现呈现出一种典型的日内波动模式:清晨起床后的 90 到 120 分钟内,随着体温和皮质醇水平上升,警觉性达到峰值;下午两三点时,出现明显的精力低谷;傍晚时分,认知能力再次回升,形成第二个较小的高峰。

这些波动是基因和进化的结果。试图在下午三点处理复杂的分析任务,就像在逆流中游泳——可能但低效,且令人精疲力竭。

除了这个大的昼夜周期,我们还受制于更短的超日节律,一种约 90 分钟到 120 分钟的专注-休息循环。在每个专注周期内,大脑消耗大量的神经化学物质来维持注意力。当这些“燃料”耗尽时,我们自然进入一个需要补充的休息期。强行延长专注时间不会提高效率,只会加速认知疲劳。

动机的神经化学

多巴胺是驱动我们行动的核心神经递质,但它的作用机制远比“快乐分子”的简化理解复杂。多巴胺通过两种模式运作:基础水平的稳定释放,以及在预期或获得奖励时的峰值爆发。

健康的动机状态需要稳定的基础多巴胺水平。然而,现代生活中的刺激叠加——同时喝咖啡、听音乐、快速完成任务以获得满足感——会创造出人工的多巴胺峰值。这些峰值过后,多巴胺水平不仅回落到基线,甚至降到基线以下,形成动机的“波谷”。

长期如此,我们的基础动机水平逐渐下降,需要越来越强的刺激才能感到兴奋。这是上瘾的基本原理,也是现代职业倦怠的神经化学根源。

维持健康动机的关键在于学会从努力过程本身获得多巴胺,而非仅仅依赖外部奖励。当我们开始将挑战和克服困难视为本身就有价值的体验时,工作就从消耗动机转变为培养动机。

精力的三大支柱

真正的精力管理始于生理基础的构建。没有健康的身体作为平台,任何关于专注力和动机的技巧都是空中楼阁。

首先,睡眠是精力的终极来源。睡眠期间,大脑进行着关键的修复工作:补充细胞能量储备,巩固记忆,清除代谢废物,优化神经网络。缺乏睡眠的大脑无法高效运作,无论时间管理技巧多么高超。

控制睡眠质量的两个关键因素是光照和体温。早晨接触明亮光线能够校准昼夜节律,提升白天的警觉性;夜晚避免强光(特别是蓝光)则有助于褪黑素的自然分泌。体温的下降是入睡的生理触发器——睡前热水浴之所以有效,正是因为离开热水后身体会启动强烈的散热反应,加速核心体温下降。

其次,营养是大脑的燃料系统。大脑虽然只占体重的 2%,却消耗身体总能量的 20%,主要以葡萄糖形式供应。血糖的剧烈波动会直接干扰认知功能。简单碳水化合物导致血糖“过山车”,与注意力不集中和认知清晰度下降直接相关。相比之下,复杂碳水化合物提供稳定持久的能量供应。

构建稳定血糖的策略很简单:以非淀粉类蔬菜为基础,搭配优质蛋白质,选择低升糖指数的碳水化合物,摄入健康脂肪。

最后,运动是大脑的升级程序。规律的体育锻炼,特别是有氧运动,是目前已知的最有效的非药物性提升脑源性神经营养因子(BDNF)的方法。BDNF 被称为大脑的肥料,它促进新神经元生成,增强神经连接,保护现有神经元。通过运动,我们实际上在主动投资大脑的硬件升级。

主动恢复的艺术

高效的精力管理不仅要知道如何消耗精力,更要掌握如何补充精力。真正的休息不是被动的停止工作,而是主动引导神经系统进入修复状态的技能。这个问题我之前也写过。

非睡眠深度休息(NSDR)代表了这一领域的前沿实践。瑜伽休息术是其中最具代表性的技术,通过引导性指令带领练习者系统性地放松身体每个部分,进入深度放松状态。

一项使用正电子发射断层扫描的研究发现,瑜伽休息术能够使大脑腹侧纹状体的多巴胺释放量增加 65%。这意味着,纯粹的意识练习就能够主动补充驱动我们行动的核心化学物质。

正念冥想则通过训练注意力调节能力来提升认知功能。大量研究表明,正念练习能够显著改善执行功能和工作记忆,增强大脑默认模式网络的连接性。

这些技术将休息从被动的消遣转变为主动的、能够直接补充精力和恢复动机的战略工具。

新的生产力范式

精力管理代表着从工业时代的机械论生产力观向 21 世纪生物学生产力观的范式转变。

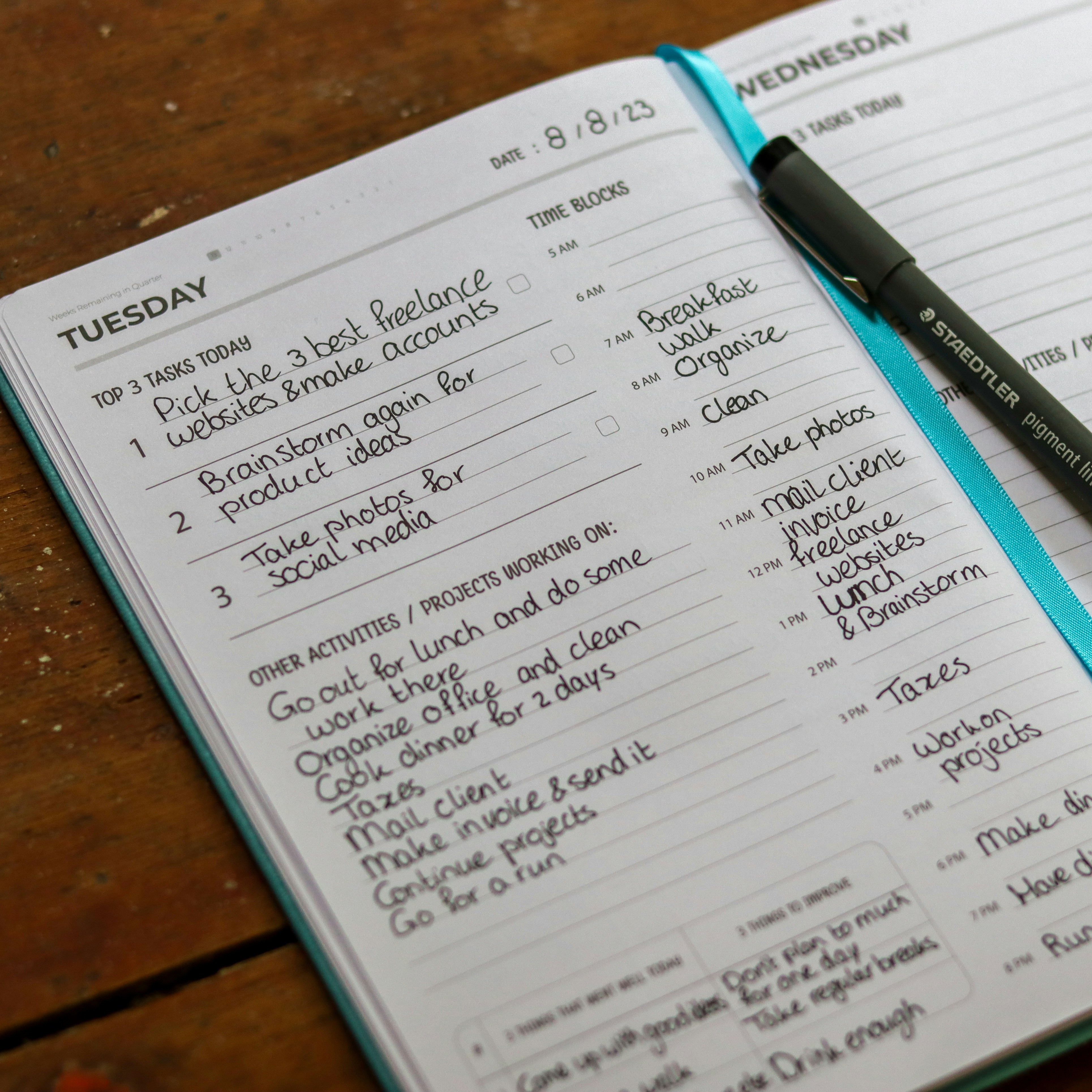

这种转变要求我们重新定义效率和个人生产力。真正的效率不是在单位时间内完成更多任务,而是在可用精力范围内产生最大的价值和意义。它意味着将高强度工作安排在生物学高峰期,将例行任务留给精力低谷,并且将主动恢复视为生产力系统的核心组成部分,而非可有可无的奢侈品。

精力管理的实践创造了一种正向循环:更好的生理基础支持更高质量的专注,更高效的工作产出留下更多精力储备,这又进一步巩固了健康的生理基础。好好吃饭,好好睡觉,适量运动,这些基本活动的意义比我们想象的更大。

最终,精力管理的核心洞察是:我们需要学会与自己的生物学限制协作。当我们停止与自己的节律对抗,开始利用它们时,工作就从对抗性的消耗转变为建设性的表达。

时间会继续以恒定的速度流逝,它无法管理。但精力这种真正宝贵的个人资源是可以被培养、引导和再生的。这才是创造无尽可能的真正艺术。

本文由 Gemini 2.5 Pro、ChatGPT、Claude 4.0 Sonnet 协助完成。配图来自 Unsplash。

本周的成果

- 似乎没什么成果

本周的改变

- 作息有些乱

做得还不错

- 有时候早起出门散步

- 看了一点书

做得不太好

- 花了太多时间刷短视频

- 运动不足

下周的目标

- 增加运动量

- 尝试恢复睡眠时间

人生玩家

人生玩家